「1/2でアラームが鳴らない目覚まし時計」が発売されることが話題になっていました。そんな時計に需要があるのかな?と思って記事をみてみると、なんでも人気ゲームに出てくるキャラクターのスキルを再現したのだとか。

実用性というよりも、ファンに向けたニーズのある商品ではあるのですが、設定した時間にアラームが鳴るかどうかドキドキして、逆にちゃんと起きれるかもと思ったりもしています。

世の中には、不便を楽しむ文化が多々あります。

メジャーどころですと「キャンプ」でしょうか。わざわざ時間をかけて、空調もなければ電機もガスもないところに行って楽しむ。

はたまた「ラーメン二郎」。行列に並んで、果てにはあらゆるお店の土俵の上でひたすら無言でラーメンと向き合う。

どちらも私が楽しむ類の不便ではないので、多くを語れませんが、上記のような事例から得が得られる「不便益」という考え方があるそうです。

実際にこの不便益を研究している教授がいらっしゃって、工業生産を例にとって紹介されています。

自動車工場などでは、生産効率のためにベルトコンベアによる流れ作業による「ライン生産方式」が主流です。一方、あえて複雑な工程を少人数でチームを組んで組み立てていく「セル生産方式」を取り入れる企業が増えているそうです。流れ作業よりも難しくたくさんの工程に関わり、覚えなければいけないことも多くなるけど、製品の完成までの多くの過程に携われることが何にも代えられないことで、モチベーションアップに繋がり、更に成果として現れるているそうです。

研究者によると「不便」で得られる8つの「益」があるそうです。

・主体性が持てる

・工夫できる

・発見できる

・対象が理解できる

・私だけ感がある

・安心/信頼できる

・能力低下を防ぐ

・上達できる

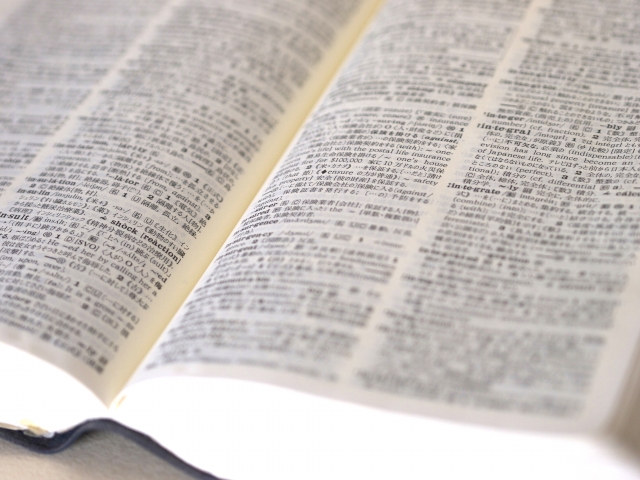

そして、印刷業界に最も親和性の高い「不便益」、、、

それが紙の「辞書」。今では電子辞書もあれば、優秀なサーチエンジンやSNS。今ではAIに聞けば最短距離で答えが見つかるかもしれません。それでも紙の辞書だと目的のページをめくる過程で、思わぬ単語が見つかって違う角度での想像力が働く。なんてこともあるからこそ、いまだに需要があります。(紙の新聞や雑誌もそうかもしれないですね)

AIが一般的になりどんどん便利になっている中で、ふと立ち止まって「不便」を味わうゆとりを持ってこそ、AI時代にも生き抜いていけるのではないでしょうか。